A Fregene il ristorante dove gustare piatti tipici del mondo latino: Casa Carmen

Per andare in Spagna non serve prendere l’aereo, basta accomodarsi a pochi passi dalla spiaggia di Fregene in un ristorante dall’ambientazione e dalle[...]

Mangiare, per i Romani, è storia antica, passata di bocca in bocca, masticata a quattro ganasce all’insegna di panza mia fatte capanna. Dai pranzi luculliani ai banchetti papalini e ai baccanali popolari impera il concetto che la pila (la pentola) è la pace de la casa. In quella casa vigono da sempre regole elementari: A la braciola la graticola e ar fritto la padella e poi Pane senz’occhi, cacio co’ l’occhi e vino che te zompi a l’occhi. E alla faccia degli chef televisivi e dei critici gastronomi, magna quello che ciai davanti e nun cerca si come è fatto, ricordando che o de paja o de fieno, abbasta ch’er corpo sii pieno.

ER MEDICO M’HA DETTO

Commenda caro, è d’uopo che le dica,

che l’itajano, escluso er proletario,

pappa tre vorte più der necessario,

sottoponenno er còre a ‘na fatica.De fame, creda, nun se more mica,

piuttosto accade tutto l’incontrario

e chi vò diventà un centenario,

ha da evità perzino la mollica.Perciò m’ascorti, segua er mio dettame:

io quanno siedo a tavola nun m’empio,

e m’arzo sempre ancora co la fame”.Embè, quanno ch’ar medico ce credi,

bisogna daje retta: mó presempio,

l’urtimo piatto me lo magno in piedi.

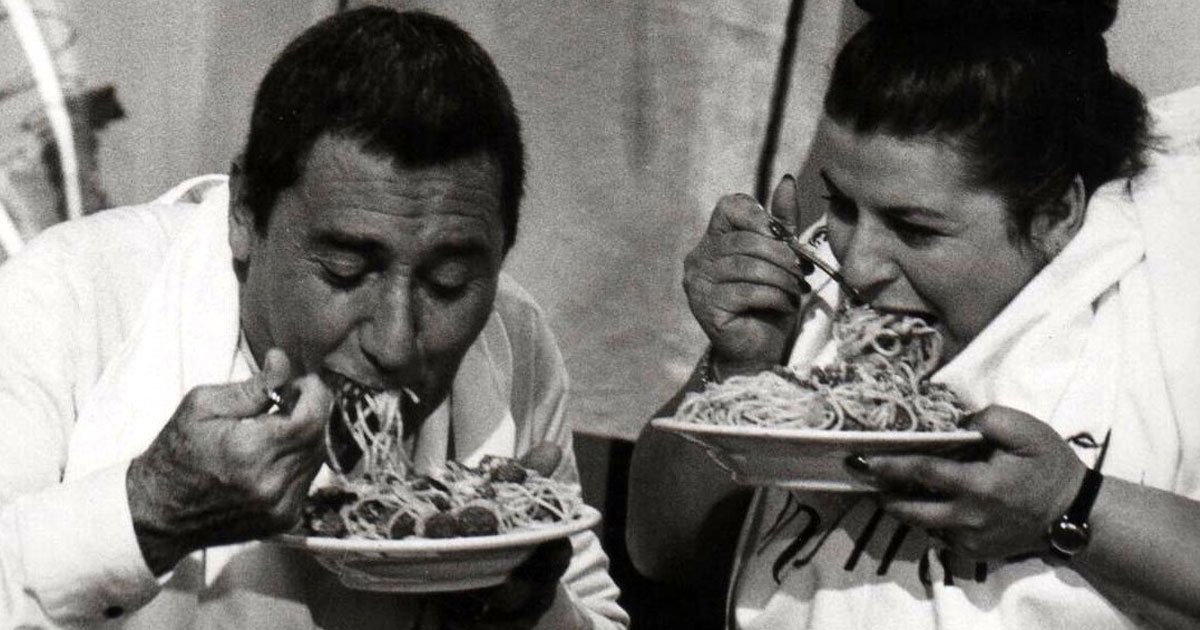

Non è uno stereotipo cinematografico. I romani amano stare a tavola per mangiare e bere, anche a costo di tirar fuori il loro lato sbracato e caciarone. Magari dicono che Nì a tavola nì a letto nun se porta rispetto, ma in fondo sanno benissimo che a tavola ci si conosce più che in salotto, si parla a quattr’occhi, magari col boccone in bocca, senza falsi pudori e timori. Qui le parole scorrono sul fiume del vino, vanno lisce come l’olio, impreziosiscono la coratella e la coda alla vaccinara, strascinano come cicoria in padella fino a farsi roventi come le costolette d’agnello alla scottadito. E poi: Vino e maccaroni so’ la cura pe’ li pormoni.

Così, senza eccessive ricercatezze, scorre una vicenda millenaria di abbuffate ridotte all’essenziale: Noce e pane so’ pasto da sovrane e ancora: Ova de giornata, pagnotta sfornata, vino rosso e maccaroni, nun so’ fatti pe’ minchioni. Dove i minchioni sarebbero – il condizionale è d’obbligo -, quelli che danno retta ai soloni della salute pubblica, che si ostinano ad angosciarci con rigidi e tristi regimi alimentari; che lanciano allarmi – per altro giustificati – su glicemia, azotemia, colesterolo e trigliceridi; che impongono rigorose e costose analisi di laboratorio; che assieme a una proficua parcella ti consegnano uno o due fogli prestampati su cui c’è scritto ciò che devi mangiare e bere, in che quantità, giorno per giorno, ora per ora. Il romano verace e vorace snobba i dietologi che secondo lui godono nel farti morire frustrato, ma col vuoto a rendere in buone condizioni dopo averti consentito, bontà loro, di ingerire solo il minimo indispensabile per tirare avanti con grigiore e afflizione. Ma infondo è vero, dietologi e nutrizionisti ricordano, anche a chi ha un leggero sovrappeso e non lamenta disturbi perniciosi, che Se magna pe’ campà, no pe’ crepà e che La fame è la mejo pietanza. È come se ti esortassero a vivere di spirito o benchevvada di verdura – meglio se cotta a vapore, senza sale e olio – e acqua di fonte. Vino? Nemmeno a parlarne! Al che tu pensi: Carne fa carne, vino fa sangue e erba fa merda, acqua e insalata è tutta ‘na pisciata e più erba se magna, più bestie se diventa. Esci dallo studio del medico dopo avergli lasciato du piotte, sei depresso, giuri a te stesso che la prossima settimana comincerai la dieta. E ti infili nella Trattoria da Emilio per ritrovare il sorriso davanti a un piatto di rigatoni co’ la pajata.

LA DIETA

Doppo che ho rinnegato pasta e pane,

so’ dieci giorni che nun calo, eppure

resisto, soffro e seguito le cure…

me pare un anno e so’ du’ settimane!Nemmanco dormo più le notti sane,

pe’ damme er conciabbocca a le torture,

le passo a immaginà le svojature

co’ la lingua de fòra come un cane.Ma vale poi la pena de soffrì

lontano da ‘na tavola e ‘na sedia

pensanno che se deve da morì?Nun è pe’ fa er fanatico romano;

però de fronte a ‘sto campà d’inedia,

mejo morì co’ la forchetta in mano!

Forse sarà per colpa di quel verbo magnà quasi onomatopeico, che suona come un morso dato con rabbia, troncato e con l’accento che non ammette replica, sempre propenso per natura alle rime più fantasiose e funamboliche, fatto sta che sul cibo, la tavola, la cucina, i cuochi, la fame e la sazietà, i romani hanno saputo costruire un universo di letteratura, di poesie e canzoni, di proverbi e modi di dire. Con grazia e stile tutti romaneschi ma sempre in punta di forchetta!

L’AMICHI ALL’OSTERIA

“Hai raggione per Dio! nun zò ccattive

Ste sciriole„. “E tte piasce er marinato?„.

“Me tiro un antro pezzo de stufato.

Maggnete st’ova che ssò ffresche vive„.“Pe mmé, cquanno ho ppijjato antre du’ olive

Ce n’ho dd’avanzo, ché ssò ggià arrivato.

…No, nun me fà piú bbeve: ho ssiggillato.

Chi bbeve pe mmaggnà mmaggnà pe vvive„.“Ma eh? ccorpo dell’anima de ghetto!

Pare er pisscio, sto vin de pontemollo,

Dell’angelo custode bbenedetto?„.“Ohò! cciavemo ancora un antro pollo?!

Maggni ala o ccoscia?„ “No, nnemmanco er petto:

Si mme vôi fà sscialà, ttajjeme er collo„.

Giuseppe Gioacchino Belli

Nella locanda De Pepp’er tosto

10 ottobre 1831

Immagini prese dal web

Sergio G. Grasso

Per andare in Spagna non serve prendere l’aereo, basta accomodarsi a pochi passi dalla spiaggia di Fregene in un ristorante dall’ambientazione e dalle[...]

I suoi dolci gourmet hanno conquistato i palati dei partenopei e anche i romani si preparano a poter gustare i croissant e le[...]

Si trova a Garbatella ed è un tempietto della cucina tradizionale, in cui fare il pieno di romanità e tentare la fortuna con[...]

Ingredienti di alta qualità, approccio artigianale, ottime bibite da abbinare, nella Capitale ha aperto la tramezzineria perfetta per un pasto economico e gustoso.[...]

Per due settimane nella cittadina laziale spazio alla manifestazione che celebra la tradizionale culinaria del nostro Paese, unita a birra artigianale, giostre e[...]

È una bontà della tradizione romana, ma è così veloce da preparare, che viene vista con malizia dagli stessi romani. Conosci il modo[...]

Torna l’attesa sagra dello stringozzo, l’evento dedicato alla specialità della cucina sabina, che per tre giorni riempie la frazione di Talocci di mercatini[...]

Il borgo ai piedi dei rilievi della Tolfa ospita la sagra del cinghiale in questo primo fine settimana di luglio: la qualità culinaria[...]

Per l’estate riapre il ristorante e cocktail bar dove è possibile cenare e fare un aperitivo su una terrazza che offre un panorama[...]

A pochi passi dal Pantheon si trova il ristorante Casa Coppelle che propone un menù degustativo e alla carta che risente delle influenze[...]

A Roma si trova una gelateria con dei gusti davvero innovativi, tra cui quello al pop corn, insieme a tanti tipi di proposte[...]

Nella fantastica cornice del Laghetto dell’Eur, è il posto perfetto in cui godersi un bell’aperitivo con vista e allo stesso tempo offre la[...]

Non è il classico ristorante che resta aperto a pranzo oppure a cena. “Da Etta” infatti si può fare colazione, si può pranzare,[...]

Si chiama Fiori di Bacco e si trova in zona Cornelia ed è un bistrot in cui protagonista non è solo il vino[...]

Quest’anno la storica sagra di Fiumicino è in programma in questo weekend dal 7 al 9 giugno. Potrebbe essere un’ottima occasione per poter[...]