“Narciso, la fotografia allo specchio”, una mostra che riflette sul concetto del doppio

Vorresti vedere questa mostra? Espone gli scatti dei più grandi fotografi del ‘900, invitando a riflettere sul tema dello specchio e del doppio,[...]

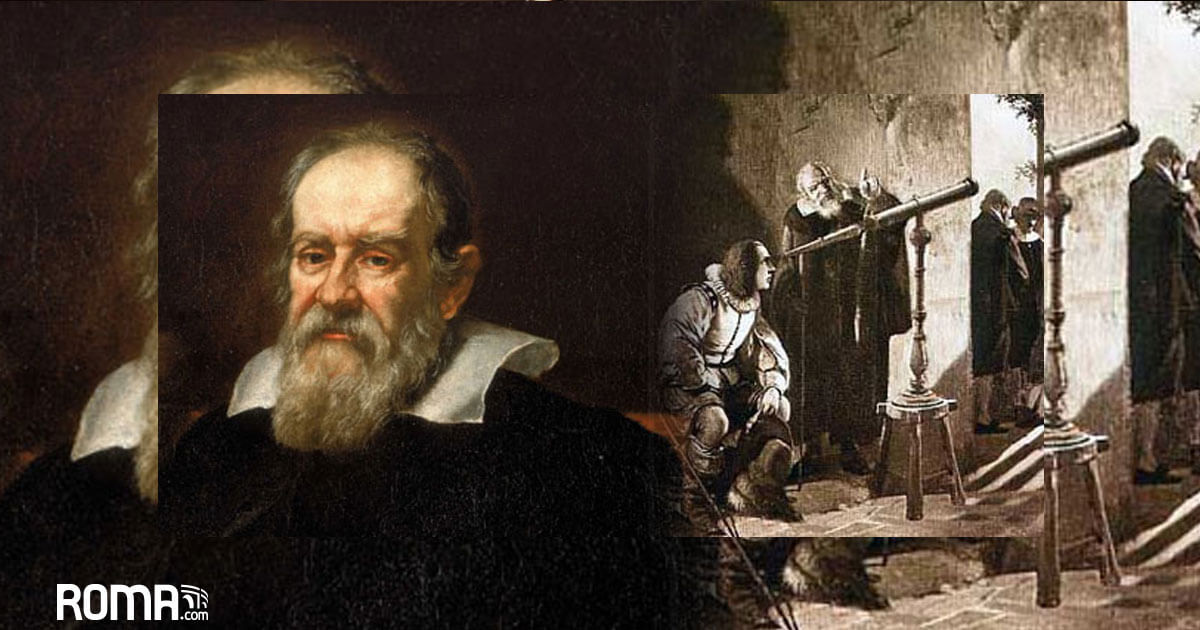

Perché Galileo Galilei una mattina di Aprile del 1611 decise di salire al Gianicolo? Quale era il suo nuovo “istrumento”?

Nel 1609 giunse a Venezia la notizia che, presso certi artigiani olandesi, erano stati costruiti degli “occhiali” muniti di lenti particolari. Si trattava di strumenti innovativi che permettevano di vedere gli oggetti lontani come fossero vicini, perché capaci di ingrandire di quattro volte l’oggetto osservato. Come potete immaginare, quando le carte approdarono nel laboratorio sperimentale di Galileo Galilei, quei progetti subirono un vero e proprio upload. Il fisico non riuscì solo a migliorarne le prestazioni, ma ne costruì modelli davvero notevoli, aumentandone la capacità di ingrandimento (fino a 14 volte) e trasformandoli in formidabili strumenti per l’indagine astronomica. È in quel momento che presero vita, per la prima volta e fra le sue mani, i prototipi dei nostri futuri telescopi.

(Fonte: Zoomedia.it)

Strumenti che, di lì in poi, avrebbero rivoluzionato e messo in discussione tante delle visioni dell’epoca date per certe, ridiscutendo i termini di numerosissime teorie e, in ultimo, avvalorando, ancora una volta, l’importanza del metodo scientifico e dei suoi tre steps principali: osservazione, formulazione di un’ipotesi e dimostrazione. Così, in altre parole, nacque il cannocchiale: da due tubi semicircolari, tenuti insieme da un filo di rame, a formarne uno ricoperto di carta, un obiettivo e un oculare.

Stando alle parole del Galilei, nel Sidereus Nuncius (1610), uno dei suoi trattati di astronomia, il cannocchiale gli avrebbe permesso di dimostrare: «la moltitudine di stelle fisse, invisibile con il solo occhio naturale et in particolare della Via Lattea, et delle nebulose che siano congerie di minutissime stelle»; che Saturno non era «una semplice stella, ma tre stelle congionte insieme»; che «la stella di Venere» aveva «le mutazioni di figure, crescendo e scemando come la Luna»; che la Luna aveva «la superficie aspera et inuguale»; e che «intorno al pianeta Giove» discorrevano «quattro stelle mobili et di movimenti fra loro differenti et velocissimi». E, tuttavia, come ogni scoperta rivoluzionaria, in grado di contraddire molte verità, ormai date per assodate, non mancarono la resistenza e le critiche da parte di molti scienziati del tempo.

(Fonte: Istituto Calvino)

Per questo motivo, una mattina di aprile del 1611 Galileo Galilei invitò gli accademici del circolo scientifico più importante di allora, l’Accademia dei Lincei, e qualche membro di spicco della Curia romana, a salire con lui sul punto più alto del Gianicolo, con lo scopo di dimostrare a tutti le potenzialità del suo «istrumento». Arrivato presso il Belvedere e la Casina Malvasia, il fisico montò il suo marchingegno, tale «cannone overo ochiale», e lo puntò in direzione di Villa Mondragone, sulle colline Tuscolane.

Poi si voltò, verso i suoi spettatori, chiedendo ad ognuno di guardarvi attraverso. La visione nitida dell’edificio, con l’ausilio di quell’arnese, lasciò tutti esterrefatti. Il cannocchiale era capace di mostrare perfettamente l’architettura della Villa osservata, sebbene lontanissima dal punto d’osservazione. L’esperimento di Galileo poteva dirsi, in altre parole, riuscito. Tanto che, poco dopo, anche lui si trovò iscritto fra gli scienziati dell’Accademia dei Lincei. Nello stesso anno, pare, il Principe Cesi, fondatore di quell’Accademia, propose di chiamare quello strumento col nome di “telescopio“, dal greco tele, “lontano“, e scopeo, “vedo“, proprio per via della sua utilità nell’osservare le cose lontane.

(Fonte: Wikipedia)

Il lavoro di Galileo, ovviamente non si fermò lì, ma proseguì nell’ideazione di diversi accessori utili ai diversi impieghi del suo cannocchiale, come il micrometro, utili a misurare le distanze fra Giove e i suoi satelliti, e l’elioscopio, per l’osservazione delle macchie solari, senza subire danni agli occhi. Antichi strumenti, di cui attualmente restano due esemplari originali, conservati nel Museo Galileo di Firenze.

Vorresti vedere questa mostra? Espone gli scatti dei più grandi fotografi del ‘900, invitando a riflettere sul tema dello specchio e del doppio,[...]

Una festa antica ma che insegna molto quella dei Lucaria che a metà luglio era dedicata alle divinità che proteggevano i boschi, ecco[...]

Era il 64 d.C. e nel bel mezzo dell’estate Roma fu colpita da un terribile incendio, tramandato ai posteri anche per le accuse[...]

È davvero incredibile quello che è stato ritrovato a Palazzo Nardini. Durante un lavoro di restauro al palazzo è stato ritrovato un affresco[...]

Il Museo di Roma in Trastevere ospita la prima retrospettiva italiana della nota artista di origine camerunense Angele Etoundi Essamba, da sempre impegnata[...]

Erano i giochi pubblici più famosi di tutta Roma e per un’intera settimana animavano la città e la sua arena di tantissime attività,[...]

28Il palazzo della Cancelleria di Roma ospita una mostra multimediale per scoprire le invenzioni del genio di Leonardo Da Vinci per un viaggio[...]

Artiste romane e le loro opere realizzate tra il 1910 e il 1940 sono protagoniste della mostra che è visitabile al Casino dei[...]

Fors Fortuna era la divinità del caso e del destino e nell’Antica Roma veniva celebrata con un rito e un culto che è[...]

Finalmente è arrivata l’estate e quale modo migliore c’è d’inaugurarla se non a suon di musica? Ecco tre canzoni romane sulla bella stagione![...]

La Galleria d’Arte Moderna ricorda le opere che Keith Haring realizzò durante la mostra che tenne 40 anni fa al Palazzo delle Esposizioni[...]

Al Forum Austriaco di Cultura è stata esposta “Petunia Carnage”, un’affascinante esposizione fotografica che per l’osservatore può essere un ottimo spunto di riflessione.[...]

I romani tenevano molto a questa festa, perché celebrava una divinità particolarmente cara alla città, ovvero la dea del focolare, Vesta. Ma in[...]

La Sacrestia del Borromini, all’interno della Chiesa di Sant’Agnese in Agone in Piazza Navona ospita la nuova edizione del Capriccio Italiano Festival 2024[...]

Sala gremita, emozioni e pubblico delle grandi occasioni per la Premiére del lungometraggio “In viaggio con Lei” del regista Gianluca Gargano, organizzata dall’Italia[...]